あなたもこのような疑問を抱えているのではないでしょうか。

私自身、就職活動を始めたばかりの頃は、わざわざ専用のノートを作る意味があるのかと疑っていました。しかし、いざ作ってみると、予想以上に役に立つことがわかりました。

そこで、今回はあなたの疑問を解消し、より役立つ自己分析ノートを作ってもらうために、次のようなことをご紹介していきます。

- 自己分析ノートを作るメリット

- 自己分析ノートを作る方法

- 自己分析ノートの活用方法

この記事を読めば、あなたもすぐに自己分析ノートを作ることができます。

自己分析の目的

自己分析ノートについてのお話をする前に、そもそも何のために自己分析をするのかをお伝えします。

自己分析の目的を知らないと、やるだけになってしまったり、必要以上に時間をかけてしまったりする恐れがあります。

そのため、しっかり自己分析をする目的をおさえて、効率のよい自己分析をしましょう。自己分析の目的は次の2つです。

- 自分の特性(強みや価値観)に合う職種や企業を選べるようになるため

- 自分の特性(強みや価値観)を人に伝えられるようになるため

1つずつ詳しく解説していくので、しっかりポイントをおさえましょう!

自分の特性(強みや価値観)に合う職種や企業を選べるようになるため

1つ目は、自分の特性(強みや価値観)に合う職種や企業を選べるようになるためです。人にはそれぞれ強みや価値観があります。そして、職種や企業によって、その強みや価値観を活かせる場合とそうでない場合があります。

例えば、人とコミュニケーションを取るのが得意な人は、黙々とデータと向き合うマーケティング職ではなく、クライアントとの付き合いが多い営業職が向いているでしょう。

また、アットホームな環境により魅力(価値)を感じる人は、体育会系の文化が根付いた会社よりも、より朗らかでアットホームな会社のほうが生き生きと仕事ができると思います。

自分に合った職種や企業を選ぶためには、自分がどのような特性(強みや価値観)を持っているかを正しく理解する必要があります。そのために自己分析をするのです。

また、自己分析をした結果、自分は就職するより、フリーランスや起業をする方が向いているとわかるかも知れません。

そういう意味でも自分に何が合うのかを知るために自己分析が重要です。

自分の特性(強みや価値観)を人に伝えられるようになるため

2つ目は、自分の特性(強みや価値観)を人に伝えられるようになるためです。

もしあなたが面接官だった場合、学生が「私はこの企業に入って、〇〇という職種で働くのが向いていると感じました!」とだけ言われても、困りますよね。

面接官としては、「なぜそのように思ったのか」や「その主張に根拠があるか」を知りたいと思うでしょう。

このように、自分の特性(強みや価値観)に合う職種や企業を選べたとしても、自分がその職業や企業に合っており、活躍できることを面接官に伝えることができなければ、その職業や企業で働くことはできません。

だからこそ、自己分析をして、自分の特性(強みや価値観)を言語化できるようにならなければならないのです。

自己分析ノートを作るメリット

自己分析の目的について、理解していただけましたか?

ここからは、自己分析ノートを作るメリットをご紹介していこうと思います。メリットは次の3つです。

- 自分の特性(強みや価値観)を知れる

- 自分のやりたいことやなりたい像を明確にできる

- 自分の特性(強みや価値観)を言語化できる

1つずつ詳しく説明していきます!

自分の特性(強みや価値観)を知ることができる

まずは、自分の特性(強みや価値観)を知れることです。

「自分の特性(強みや価値観)に合った職業や企業を選べるようになること」が自己分析の目的だとお伝えしましたが、そのためには、まず自分の特性(強みや価値観)を過去の経験と紐づけて発見する必要があります。

後ほど詳しくご紹介しますが、自己分析ノートでは自分史を作ります。

自分史では自分の特性(強みや価値観)を過去の経験と紐づけて見つけられるので、自己分析の目的に近づくことができるのです。

そのため、自分の特性(強みや価値観)に合った職業や企業を選べるようになる土台作りとして自己分析ノートを作るのはとても有効です!

自分のやりたいことやなりたい像を明確にできる

そして、自分の特性(強みや価値観)がわかってくると、自分のやりたいことやなりたい像も明確にすることができます。

例えば、勇気を与えることに魅力を感じることがわかれば、「人に勇気を与える人になりたい」や「誰かに勇気を与える仕事がしたい」と考えることができます。

そして、自分のやりたいことやなりたい像が固まってくると職種や企業を選びやすくなります。

例えば、誰かに勇気を与える仕事がしたい場合、長い時間機械と向き合うエンジニアよりも、多くの人と対話のできる営業や、悩んでいる学生の相談にのれる人事が向いているのではないかと考えられます。

もちろん同時に、自分のやりたいことやなりたい像を叶えるためにどのような職種や企業がよいか調べる必要はありますが、まずは自分のやりたいことやなりたい像を固めましょう。

自分の特性(強みや価値観)や、やりたいこと・なりたい像を言語化できる

さらに、自己分析ノートを作ることによって、自分の特性(強みや価値観)や、やりたいこと・なりたい像を言語化できます。

自己分析は「自分の特性(強みや価値観)を人に伝えられるようになること」も目的だとお伝えしました。

そのためには、まず自分の特性(強みや価値観)を言語化して、人に話せる準備をしなければなりません。

自己分析ノートでは、頭のなかに渦巻いているさまざまな思考を整理することができます。それが自分の特性(強みや価値観)を人に伝える準備になるのです。

もちろん、言語化しただけですぐに人に伝えられるようになるわけではありません。しかし、伝えるための第一歩としては欠かすことができない取り組みでしょう。

自己分析ノートをおすすめする理由

では、次にさまざまな自己分析の方法があるなかで、自己分析ノートをおすすめする理由をご紹介します。その理由は次の3つです。

- 取り組んだ自己分析を文字として残せるから

- 1人でも取り組むことができるから

- パソコンに比べて記憶力と発想力が向上するから

これらも1つずつ詳しく解説していきます。

取り組んだ自己分析を文字として残せるから

1つ目は、取り組んだ自己分析を文字として残せるからです。

他の人と話をしながら自己分析をすると、話し終わったあとに話した内容の詳細を思い出せないことがあります。

それが、数日、数ヵ月単位になると、その記憶はより薄くなり、忘れたことさえ忘れてしまうでしょう。

しかし、自己分析ノートを活用すれば、自分の考えたことをすべてノートに残すことができます。そのため、自己分析をしてから日数が経って、記憶が少し薄れてもすぐに確認できるのです。

しっかり自分の思考の跡をノートに文字で残すことで、いつ見返してもどのような思考回路で、自分の特性(強みや価値観)にたどり着いたか、わかるようにしておきましょう。

1人でも取り組むことができるから

2つ目は、1人で取り組むことができるからです。

誰かと話しながら自己分析をする場合、話す相手と日程調整をする必要がありますよね。そのため、どうしても一回の自己分析に時間がかかってしまいます。

しかし、自己分析ノートは、1人で作ることができるので、隙間時間でも自己分析ができます。

とてもお手軽にできるので、「就活面倒だけど、少しずつやらないといけないなあ」と考えている人にはおすすめです。

パソコンに比べて記憶力と発想力が向上するから

3つ目は、パソコンに比べて記憶力と発想力が向上するからです。

「自己分析はノートとパソコンどちらにするのがよいですか?」とよく聞かれます。

もちろんパソコンが絶対に駄目というわけではないのですが、ノートのほうが圧倒的にうまく自己分析ができるでしょう。

アメリカでおこなわれた研究では、同じレイアウトで同じことを書いたとしても、タイピングをした人よりも、手書きをした人のほうが、記憶力や発想力が向上することが明らかになっています。

文字として残るとはいえ、一回おこなった自己分析の結果はより長く覚えておけるほうがよいですよね。

さらに、このあと詳しくお伝えしますが、自己分析ノートを作るときには、自分の特性(強みや価値観)を知るために、過去を思い出したり、過去の経験から共通点を見つけ出したりするので、発想力がとても重要になってきます。

そのため、手書きができる自己分析ノートを作るのがおすすめです。

自己分析ノートの作り方3ステップ

前の章で自己分析ノートをおすすめする理由をお伝えしました。

ここからは実際に自己分析ノートを作る3ステップをご紹介します。ご紹介するステップは次の3ステップです。

【ステップ1】自分史を書く

【ステップ2】モチベーショングラフを書く

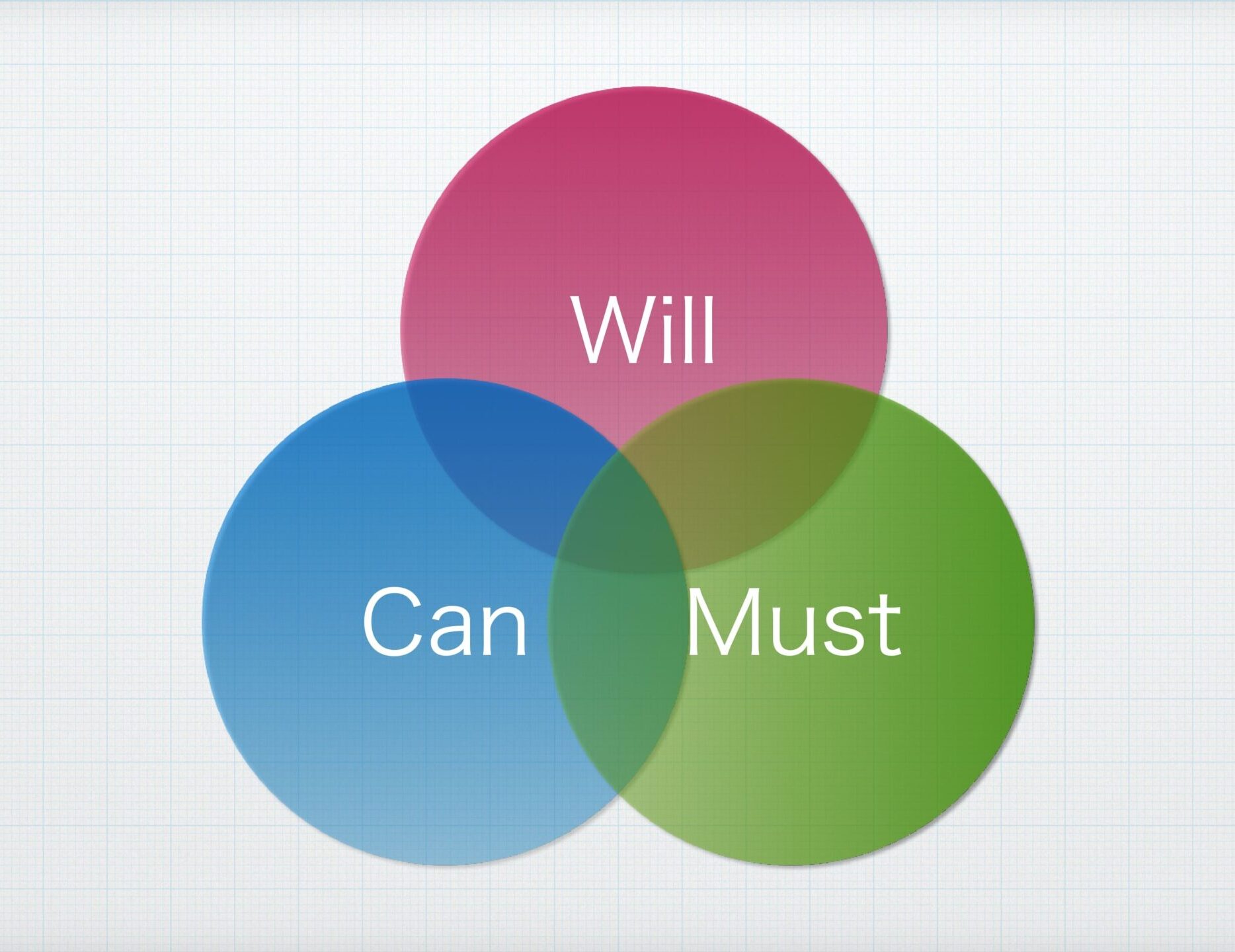

【スッテプ3】Will・Can・Mustを書く

順番に詳しく解説していくので、手元にノートがある場合は、一緒に自己分析ノートを作ってみましょう!

【ステップ1】自分史を書く

ステップ1は「自分史を書く」です。自分史とは、幼少期から現在までの印象に残っている出来事を書くことで、自分の特性(強みや価値観)を見つけていく方法です。

さらに、自分史を完成させるための手順を4つに分けてご紹介します。

- 過去の出来事とそのときの感情を書く

- 過去の出来事を深掘りする

- 過去の出来事から共通点を見つけだす

- 共通点から自分の特性(強みや価値観)を見つける

①過去の出来事とそのときの感情を書く

まず、自分史を書く最初のステップとして、過去の出来事をそのときの感情とともに書いていきます。

幼少期~小学校、中学校、高校、大学に分けて書くのがおすすめです。

例えば、「幼少期に逆上がりができるようになって嬉しかった」や「高校生のときに大学受験に失敗して悔しかった」などと書きます。

このときに大切なのは、自分の心に素直になることです。出来事に対して、あなたが感じたことはすべて正しいです。

「中学校を卒業した」という出来事に関して、悲しいと思う人もいれば、うれしいと思う人もいます。なかには両方感じる人もいるでしょう。

1つの出来事に対して、「普通の人はどういう感情になるのかな」と考える必要はありません。大切なのはあなたがどう感じたかです。

ぜひ、あなたがそのとき感じたことを素直に言語化してみましょう。

②過去の出来事を深堀りする

幼少期~大学での出来事とその感情を書きだすことができたら、次にそれらについて深掘りをしていきます。

なぜなら、過去の出来事と感情を列挙しただけでは、あなたの特性を見つけることは、まだ難しいからです。

中学を卒業して悲しかったことに関しても、「なぜ悲しかったのか」「自分はそのときどのような行動をとったか」などたくさん深掘りができます。

それらを深掘りしていくことで、このあとおこなう共通点探しやその共通点から自分の特性を考えるワークがしやすくなります。

とはいえ、実際に深掘りをするのは難しいですよね。そこで、今回は深掘りをするための質問を以下にまとめました。

- なぜそれをしようと思ったのか

- なぜそのような感情になったのか

- なぜそれを続けることができたのか

- なぜその挫折を乗り越えることができたのか

- 他にも同じような考えた方で行動したことはないか

- その行動をしたときに周囲から褒められたことはなかった

深掘りをするときは、ぜひこの質問例を参考にしてください!

また、より効果を発揮させるために、1つの出来事に対して何回もくり返し質問することがおすすめです。

③過去の出来事から共通点を見つけだす

過去の出来事と感情を深掘りすることができたら、次にそれらの共通点を見つけていきます。

例えば、自分史を深掘りして出た出来事のなかに次の2つがあるとします。

- 自分に寄り沿ってくれた尊敬する先生に会えなくなるので、卒業するのが悲しかった

- 塾のアルバイトで、先輩から「生徒に寄り添うのが上手だね」と言われ、嬉しかった

この2つは一見、共通点がないように見えますが、実は「寄り添う」という言葉が共通点として、隠れています。

このように出来事のなかに隠れている共通点をどんどん見つけていきましょう。

もちろん、上の例のように共通の言葉が存在する出来事ばかりではないと思いますが、粘り強く探してみてください。

もし、一つも共通点が見つからない場合、深掘りが甘い可能性があるので、もう一度深掘りをやり直してみましょう。

④共通点から自分の特性(強みや価値観)を見つける

そして、最後に共通点から自分の特性(強みや価値観)を見つけていきます。

例えば、共通点のところで、「寄り添う」という言葉が出てきましたよね。そこから、自分に「人に寄り添って行動できる」という強みや「人に寄り添うことが重要だ」という価値観があることがわかります。

このように前に見つけた共通点からどんどん自分の特性(強みや価値観)を見つけてください。

ちなみに強みは価値観から生まれるものです。「人に寄り添うことが重要だ」という価値観があるからこそ、「人に寄り添って行動できる」という強みが生まれています。

ただ、「人に寄り添うことが重要だ」という価値観があったとしても、「人に寄り添って行動できる」という強みを持っていない場合もあるので、注意しましょう。

自分史のステップに関して、1つ共通点を見つけた時点で、自分の特性(強みや価値観)を見つけらたと考える方もいると思います。

しかし、先に自分の特性(強みや価値観)を考えてしまうと、それに沿った出来事を無意識に探してしまい、自分の他の特性(強みや価値観)を見逃す可能性があります。

そのため、まずすべての共通点を列挙してから、自分の特性(強みや価値観)を言語化していきましょう。

【ステップ2】モチベーショングラフを書く

ステップ2は「モチベーショングラフを書く」です。モチベーショングラフとは、その名のとおり、人生におけるモチベーションの変動をグラフ化したものです。

一見、自分史にも似ていますが、モチベーショングラフは自分のモチベーションをビジュアル化することによって、自分がどのようなときに生き生きとしており、逆にどのようなときに気持ちが沈むかを、より簡単に知ることができます。

そのため、自分史で特性(強みや価値観)がなかなか見つけられない場合や、自分史で見つけた特性(強みや価値観)が合っているか、確認したい場合におすすめです。

そして、作り方もとても簡単です

まず、縦軸がモチベーションの上下、横軸が幼少期~大学までの時系列になるように線を引きます。

次に、モチベーションが高かった頃とモチベーションが低かったときに点を入れていきます。点を入れるときには必ずそのとき何があったかを記載しましょう。

そして、最後にそれらの点を結んでグラフにすれば、モチベーションは完成します。

自分のモチベーションがどのように変化しているかがわかりやすいので、自己分析を他の人に説明するときにも使えます。

【スッテプ3】Will・Can・Mustを書く

ステップ3は「Will・Can・Mustを書く」です。Will・Can・Mustとは、人がどのような仕事であれば、やりがいを持って臨めるかを考える枠組みです。

具体的にWill・Can・Mustのそれぞれの意味は以下のようになります。それらを全て満たすものが、その人にとって、やりがいのある仕事だと考えられます。

- Will……どのようになりたいか

- Can……どのようなことができるか

- Must……どのようなことをすべきか

例えば、次のようなWill・Can・Mustを持っていたとします。

- Will……人に勇気を与えられる人になりたい

- Can……人に寄り添って話を聞くことができる

- Must……人の自己実現を支援できる「コーチング」と呼ばれるスキルを身に付けるべき

この場合、3つの条件を満たすものが、あなたにとってやりがいのある仕事です。この条件を軸に職種や業界を研究することで、自分に合う仕事を見つけることができます。

とはいえ、いきなりWill・Can・Mustをそれぞれ考えるのは難しいですよね。そこで、それら3つをどのように考えればよいか詳しく解説していこうと思います。

ぜひ、一緒に考えてみましょう!

Willの考え方

まずは、Willの考え方をお伝えします。Willは自分が将来やりたいこと、なりたい像です。

ただお金を稼ぐだけではなく、自分のなりたい姿や実現したいことのための働くほうがやる気も出るし、やりがいも感じますよね。

逆にWillを満たせない仕事をすると自分が何のために働いているか、わからなくなってしまいます。

ぜひ、これからご紹介する質問に答えて、自分がどのようなWillを持っているかを考えてみましょう。

- 幸せを感じる瞬間はどのようなときですか

- 大切にしている信念はなんですか

- 世の中にどのような影響を与えたいですか

- 100億円あったら何をしますか

- 将来どのような人になりたいですか

これらの質問に答えることによって、あなたがおこなっていて生き生きすることや、あなたが将来成し遂げたいことが言語化されていきます。

Willを考える質問のなかには、将来について問うものもありますが、それらに回答するときのポイントは、自分で可能性を狭めないことです。

「自分はこのような姿になれるわけがない」

「自分がこのようなことを達成できるわけがない」

Willの質問を答えるときに、これらのことを考えてしまうかもしれません。しかし、現時点で自分の可能性を狭めてしまうのはもったいないです。

あなたは今から何にでもなれる存在なので、自分がどのようになるのが最もワクワクするのかを考えましょう。

Canの考え方

次はCanの考え方をお伝えします。Canの意味はできること・得意なことです。Canを仕事にすることは、やりがいを感じるうえでとても重要です。

得意なことを仕事にすると、仕事がうまくいく可能性は高くなりますよね。そして、仕事がうまくいくと一緒に働くメンバーから褒めてもらえたり、クライアントに感謝されたりすることが自然と増えてきます。

褒められるとうれしいですし、クライアントに感謝されると次も頑張ろうとなりますよね。これがやりがいとなって、生き生きと働くことにつながるのです。

自分にCanはないと思っている方もいるかもしれません。しかし、それはあなたに見えていないだけの可能性があります。Canは無意識にできてしまうことなので、自分では気が付きにくいのです。

そのため、Canを知るための質問を用意しました。

- これまで一番成果を出した経験は何ですか

- これまで褒められたことはなんですか

- これまで周囲から感謝されたことはなんですか

- 「長所だね」と言われたことはなんですか

- 周囲に対して「なんでできないの?」とよく思うことはなんですか

Canを見つけるときのポイントは、自分の感覚と周囲の感覚のギャップを思い出すことです。

自分は大して頑張ったと思っていないのに、周囲から「すごいね!」と言われたり、自分が簡単にできると思っていることを、周囲がなかなかできなくてイライラしたりした経験を振り返ることで、自分が周囲より得意なことがわかります。

ぜひこのことを意識しながら、自分に質問を投げかけてみてください!

Mustの考え方

そして、最後にMustの考え方をお伝えします。Mustはすべきこと・求められていることを表したものです。

「すべきこと・求められていること」と言われても難しいですよね。具体的にいうと次のようなものになります。

- WillやCanを踏まえて、自分が身に付けるべきスキル

- 社会や会社が求めていること

例えば、Willが「トップの営業パーソンになりたい」の場合、Mustになるのは、営業のスキルを身に付けることです。

また、Willが「世界一周旅行ができるようなお金と時間の余裕がある人間になりたい」の場合は、そのためにいくら稼ぐべきで、どのような仕事に就くべきかを考える必要があります。

また、それが社会や会社から求められているかも考えなければいけません。極端な例ですが、どれだけ寝るのが得意でも、それも仕事にするのは難しいですよね。それは社会や会社がその強みを求めていないからです。

このようにMustはこれから自分が「すべきこと・求められている」ことを表しています。そして、Mustに関しては、質問に答えてわかるものではありません。

OB訪問をしたり本を読んだりして、自分のなりたい姿を達成するのに、どのようなものが必要かを調べましょう。新聞やテレビのニュースをみて、世の中でどのようなことが求められているかを考えるのも有効です。

Mustを見つけるのは大変ですが、見つけることさえできれば、よりよい職業選択ができるようになりますし、自分のやりたいことを伝えるときの説得力も増します。

地道にMustを見つけていきましょう!

自己分析ノートを作ったあとにするとよいこと

前章では自己分析ノートの作り方について3つのステップをご紹介しました。しかし、自己分析ノートは作って終わりではありません。

作ってからどのように活用していくかが、自己分析ノートの価値を変えていきます。自己分析ノートの価値をより高めて、より就職活動に役立つものにしていくためには次の2つのことをおこないましょう。

- 自己分析の結果をアウトプットする

- 自己分析ノートを更新し続ける

1つずつ詳しく解説していきます!

自己分析をアウトプットする

1つ目は自己分析をアウトプットすることです。自己分析ノートを一度作り終わったら、必ずだれかに見てもらいましょう。

自己分析はあくまで、主観をもとに自分の特性(強みや価値観)を考えるものです。そのため、客観的にはそのような特性(強みや価値観)をあまり感じられないということがあります。

また、その逆もあり、自己分析の結果を客観的に見てもらうことで、一人では見つからなかった自分の特性(強みや価値観)を知ることができます。

さらに、自己分析の結果をアウトプットするときに、どのようにすれば伝わりやすいか考えて話すことで、自分の特性(強みや価値観)を伝える練習にもなるでしょう。

このように自己分析の結果のアウトプットにはたくさんのメリットがあるのです。

また、自己分析をアウトプットする相手は、目的によって変えるのをおすすめします。

- 自分の普段の姿からも客観的な意見をもらいたい→自分をよく知る人物

- まったく情報がない状態で客観的な意見をもらいたい→初対面の人物

自己分析の結果を伝えるのが苦手だなと思う方は、最初は自分のことをよく知ってくれている人にアウトプットして、少しずつ慣れていくのがおすすめです。

自己分析ノートを更新し続ける

2つ目は自己分析ノートを更新し続けることです。

Will・Can・Mustのところで述べましたが、Mustを考えるにはキャリアや世の中について多くの情報を集め続けなければいけません。

そのため、自己分析ノートのMustの欄は、情報を仕入れるたびに、アップデートする必要があります。

また、就職活動では自分の過去を考える機会も多く、自己分析ノートを作ったときには、思い出せなかった過去の記憶をふと思い出す瞬間があります。

そして、それは自分の特性(強みや価値観)を作った重要な記憶かもしれません。そのため、過去について思い出すたびに自己分析ノートの自分史を更新して、自分に関して新たな発見がないか考えてみましょう。

自己分析ノートを作る際に参考になる本

最後に自己分析ノートを作る際に参考となる本をご紹介しておきます。自己分析ノートを作るのに、必ずしも本が必要なわけではありません。

しかし、本を使うことによって、より自己分析が進むことは間違いないですし、紹介するものは全て良書なので、買っておいて損はないと思います!今回紹介する本は次2つです。

- 『メモの魔力』

- 『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』

1つずつ詳しく説明していきます。

『メモの魔力』

1つ目は『メモの魔力』です。この本を書いたのは、SHOWROOM株式会社代表の前田裕二さんです。

前田裕二さんは現在、注目されている若手経営者でありながら、夜通し友人と模擬面接をしていた就活マニアです。

そのような前田裕二さんが書いた『メモの魔力』は基本的にビジネス書であり、前半はメモも重要性や人生が変わるメモテクニックが書かれているですが、後半には前田流の自己分析の方法や、自己分析に使える1000個の質問が書かれています。

1000個のなかには、過去の自分に関する質問がたくさんあるので、自己分析ノートに直接答えを書いてもよいですし、1000個の質問を自分史を思い出すための手がかりとして使ってもよいと思います。

ビジネス書としても自己分析の本としても優れている『メモの魔力』は、ぜひ買っておいてほしい一冊です。

『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』

2つ目は『世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方』です。この本は知っている方もいるのではないでしょうか。

この本は「好きなこと」「得意なこと」「大切なこと」の3つの観点からやりたいことを見つける方法を丁寧に教えてくれます。

もちろんそのまま本に書いてあるワークをおこなってもよいですし、Canを見つけるために「得意なこと」を考えるワークをしたり、自分の価値観を見つけるために「大切なこと」を考えるワークをしたりしても構いません。

使い道がたくさんあり、便利な本なので、試してみてください!

まとめ:簡単3ステップで自己分析ノートを作成しよう!

今回は自己分析ノートの作り方をご紹介してきました。自己分析ノートという言葉は聞いたことがあるけれど、イマイチその作り方はわからないですよね。

しかし、今回紹介した3ステップをおこなえば、あなたも簡単に自己分析ノートを作ることができます。

【ステップ2】モチベーショングラフを書く

【ステップ3】Will・Can・Mustを書く

この3ステップで自己分析ノートを作れば、今後、就職活動に役に立つのは間違いないので、ぜひ参考にしてみてください!

また、自己分析ノートが完成したあとも、次の2つの方法で自己分析ノートを活用してください。

- 自己分析の結果をアウトプット

- 自己分析ノートを更新する

この活用方法をおこなえば、就職活動中に自己分析ノートの価値はどんどん上がっていき、あなたの就職活動を成功させるアイテムになります。